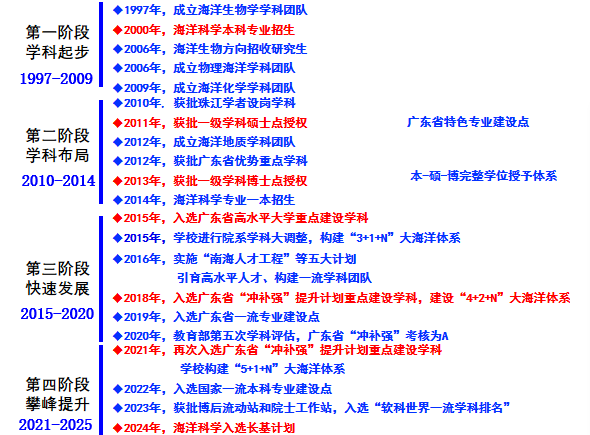

我校海洋科学学科始于1990年代,是广东省特色紧缺学科、优势重点学科和广东省高水平大学重点建设学科,拥有一级学科博士点、国家级一流本科专业建设点、博后流动站和院士工作站。学科立足广东、深耕南海,面向海洋环境安全保障和海洋资源开发利用等重大需求,力争解决海洋多尺度过程、海洋灾害监测预报、海洋资源利用、海洋环境保护修复等领域的前沿问题,提升海洋开发利用和安全保障水平,培养交叉融合为特色的高质量海洋人才,为海洋强国、海上丝路和粤港澳大湾区建设提供人才和科技支撑。

图1 海洋科学学科发展历程

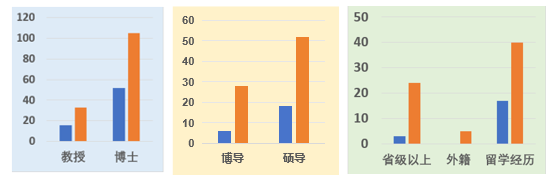

二、师资队伍

本学科已形成一支以特聘院士、珠江学者等高层次人才领衔,以中青年教师为主体、具有良好国际化学术背景的师资队伍。现有教师118人,其中教授29人,副教授35人,博士比例达97%,外籍教师5人,具有海外留学经历40人。南粤优秀教师、青年珠江学者、全国气象教学名师等省级以上高层次人才24人。此外,还有特聘院士2人、双聘院士1人,讲座教授6人。

图2 2017-2024学科成员对比图

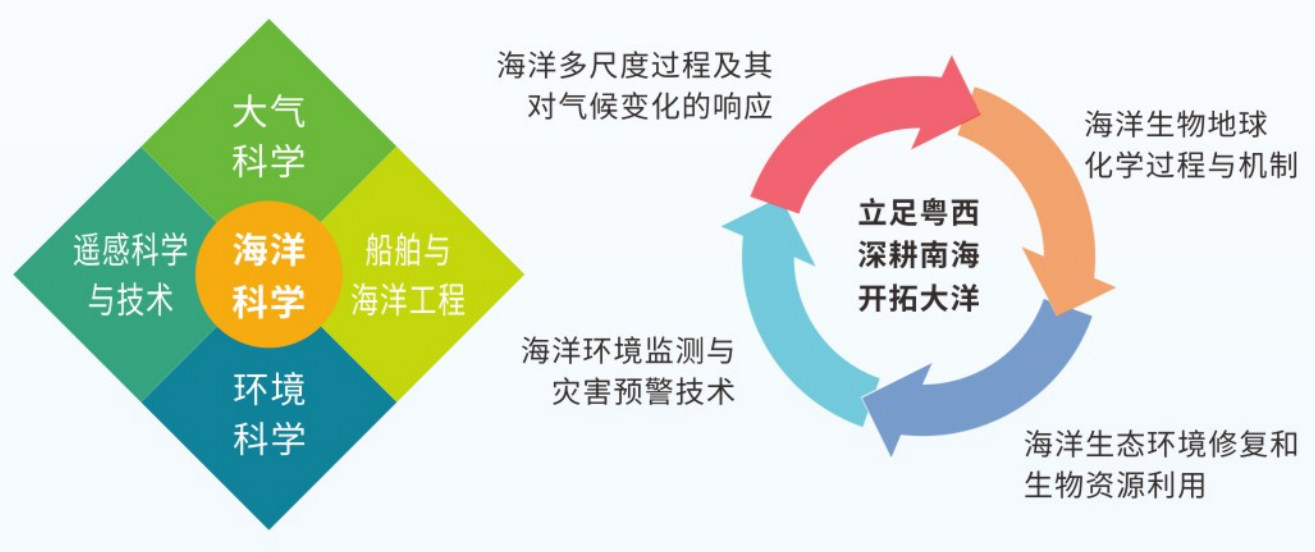

本学科设有物理海洋学、海洋气象学、海洋化学、海洋地质学、海洋技术等五个方向,重点开展海洋多尺度动力过程、海洋对气候变化响应、海洋遥感与数据分析;海-陆-气耦合机制、海气能量和水交换、海洋灾害数值模拟;海洋生物地球化学过程、海洋资源利用化学、海洋环境污染与生态修复;沉积有机质与油气资源、海岸地质与过程、海洋环境演化与古气候等十二个领域研究。

图3 学科各方向交叉融合特色

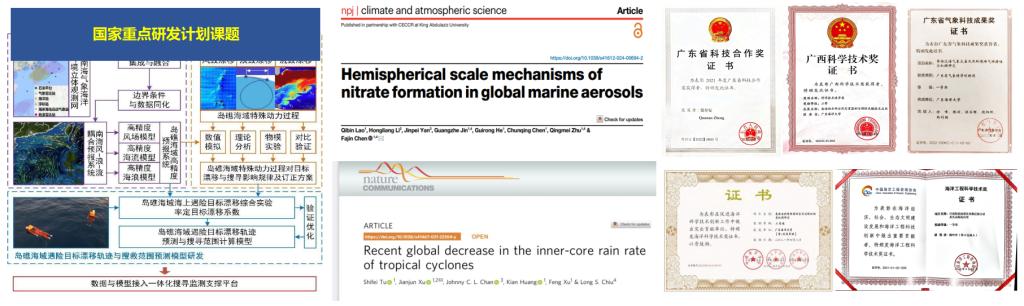

四、科学研究

图4 学科部分科研成果展示

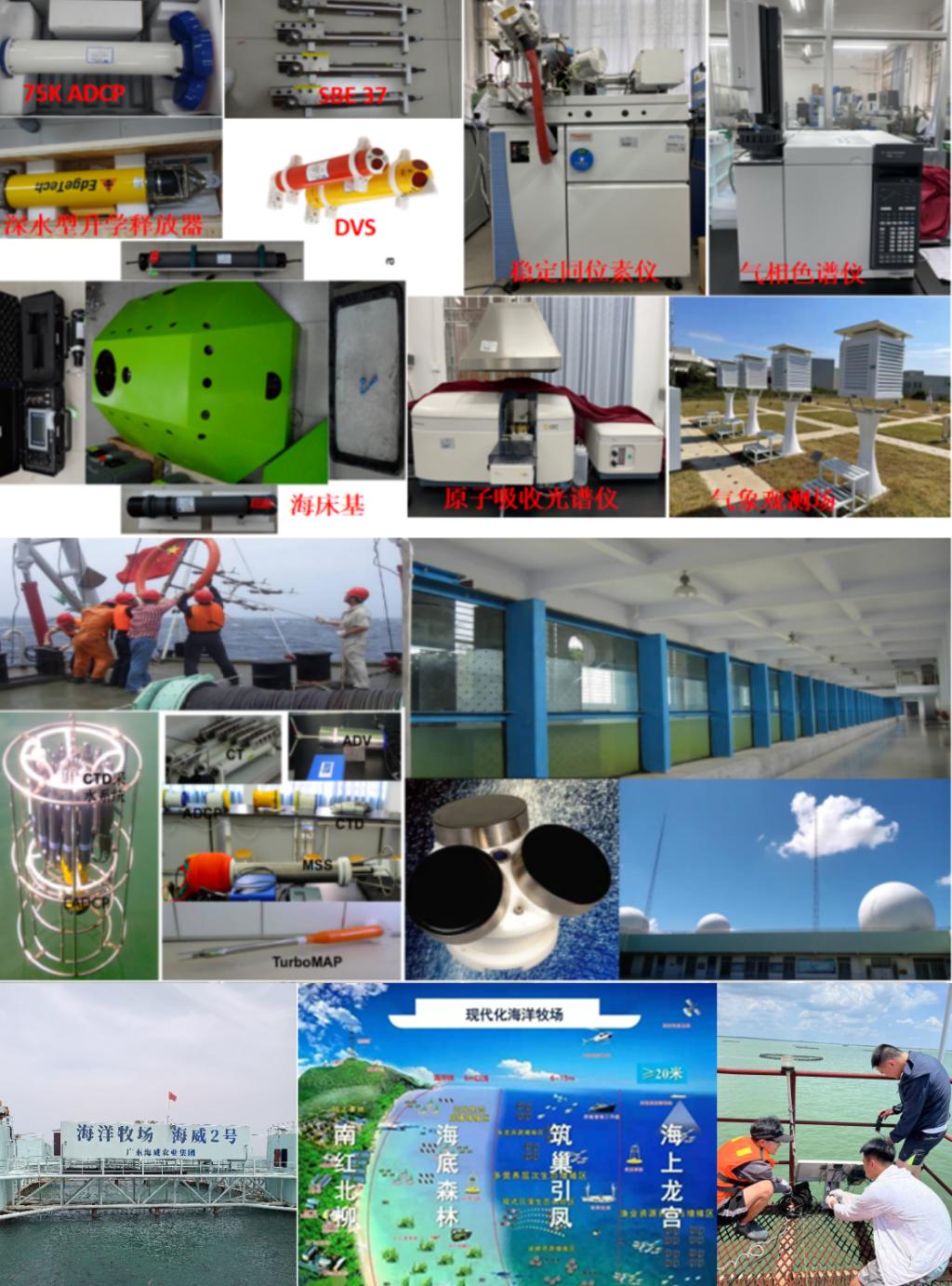

五、学科平台条件

学科拥有一支年轻化和国际化且富有创新活力的师资团队,建有省厅级创新团队18个。建有南方海洋科学与工程广东省实验室等省厅级平台21个,2021年与自然资源部国家卫星海洋应用中心共建自然资源部空间海洋遥感与应用重点实验室,2022年成立粤西热带海洋生态环境野外科学观测研究站,2023年获批海洋科学专业国家卫星海洋应用中心研究生联合培养基地,2024年获批国家级南方海洋牧场气象服务中心。现有实验室面积超过8000㎡,设备总价值1.2亿元。

近三年,招收海洋科学硕士研究生224余人,博士研究生42人。毕业生人均发表论文2-3篇,授权专利13项。我校海洋科学博士研究生涂石飞、劳齐斌以第一作者发表Nature子刊论文2篇。近30%的硕士毕业生到国内外知名高校和科研院所继续攻读博士学位,研究生发表Top期刊论文30余篇,获得优秀毕业论文5篇。

学科主办和协办国内外学术会议10余次,邀请专家报告150人次,参加学术会议报告300人次;与WHOI、UMD、LSU、香港中文大学、台湾海洋大学、航天宏图、海启星等境内外企事业单位建立合作;50余名师生开展境外访学,与国外合作者联合发表论文30余篇;本科生境外升学10人左右;学科人才培养和科研服务得到广泛好评。

图6 人才培养与学术交流

(2025.4.21)